新生オルセーで腰かけられるところ – 徳仁の『Water block』他

Musee d’Orsay

どうしても休憩スペースや椅子に注目してしまう…これは私のどうしようもない習性でございます。今回は、単なる休憩目的ではなくアートとしてのベンチ、徳仁の『Water block』を鑑賞(に座る?)することが、最大の来訪目的でしたので、『腰かけられることろ』として、ここにまとめて書いておこうと思います。

以下の写真4枚は、Excite ism – オルセー美術館に吉岡徳仁「Water block」2011.10. 28 より使わせて頂きました。

床は暗い色のフローリング、壁もブルーグレー系の暗い色を採用していて、以前の全体的に白っぽくぼやけた雰囲気から刷新されました。この壁の色の選択には感服いたします。絵画の色彩が際立つだけでなく、洗練されていて、同時に空間そのものに居心地の良さを与える気がします。また、シェードを通しての採光が素晴らしいです。(*これは最先端技術のスポットライトで、自然光を再現しているそうです。)

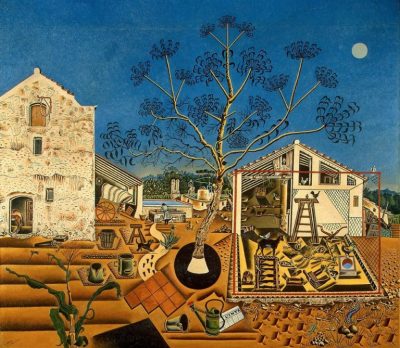

暗いフローリングに、暗いブルーグレーの壁。そこに、この『Water block』の透明感が、入ることで、絶妙なるバランスが完成します。徳仁のインタビューから「今回、オルセー美術館のリニューアルに際し、マネやドガ、モネ、セザンヌ、ルノワールに代表される印象派が展示されるギャラリーに、このガラスのベンチを展示することを考えました。この《Water block》は、プラチナのモールドの特殊な技術から生み出され、まるで水の塊の彫刻のように光が屈折し、透明で力強い造形が現れる作品です。まるでモネの《睡蓮》に描かれている水面のように波だったベンチの表面は、印象派の描いた光に包み込まれ、歴史と現代の美しい対話が始まる空間をつくり出すのではないでしょうか。』

「わたしは、透明でありながら光の屈折によって、強いオーラを放つものをつくりたいとずっと思っていました。ガラスが固まる瞬間に生まれる偶然の美しさ。それは、水がつくり出す美しい波紋やきらめきを連想させる、自然が生み出す無秩序な美の表現でもあります。』(吉岡徳仁)

フランソワ・ポンポンのシロクマを眺められるカウンター席のある Cafe de l’Ours(熊のカフェ)。シロクマの臀部を眺めながら美術館の資料を読んだりするのも良し。カフェの照明とシロクマのバランスも素晴らし!

時計台の裏の休憩スペース。混雑していて、椅子の写真が撮れなかったので、美術館のサイトから引用。

逆光で時計と人々の影が絵のように見えるこの風景は、まるで昔にタイムスリップしたかのようです。フカフカのこの椅子にすっぽりと納まって静かに寛ぎたいところですが…、この騒ぎ。

セーヌ川の向こうの丘にサクレクール寺院が見えます。

ほぼ美術館の全長に延びるベンチ。人々が思い思いに休憩しています。手前の人、奥様の膝で完全に眠っています。

カンパナ兄弟がデザインした「カフェ・カンパナ」でランチを頂きましたが、味も居心地もあまりお勧めできません。このインテリアを初めて雑誌で見た時には、なんて素敵なんだろうと心が躍り、絶対に行きたいと思ったのですが…。写真映りの良いデザインなのでしょう。

やっぱり、写真写りが良い。

吹き抜け部分に点在する彫刻、ちいさく見える訪問客。この開放感。そして、所々に設けられたベンチの納め方がうまい。

1986年の美術館としての開館以来、特に多くの来場者が、5階奥に混在していた印象派とゴッホを見に来るので、そこに混雑が集中。そんな鑑賞者の動線を最適化する必要性などから、2009に大改修に入り、2011年に再オープンされたとのこと。つまり、大改修の大きなポイントは、印象派のギャラリーとゴッホ、ゴーギャンなどポスト印象派のギャラリーをフロアーを変えて分けた点です。確かに、今回、ゴッホとゴーギャンが、対峙するように展示されているのが良かったです。

オルセー駅舎、1900年から2011年までの歴史を美しい写真を通して知ることができる素晴らしいサイトは、ここから。